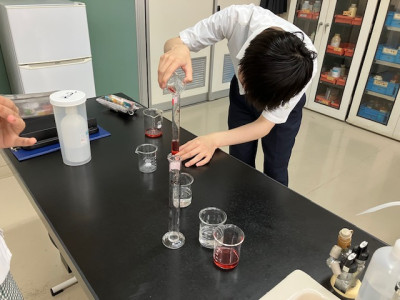

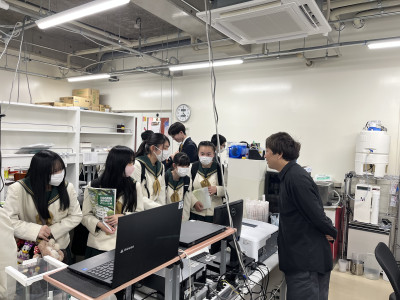

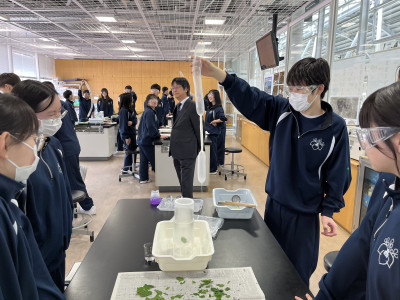

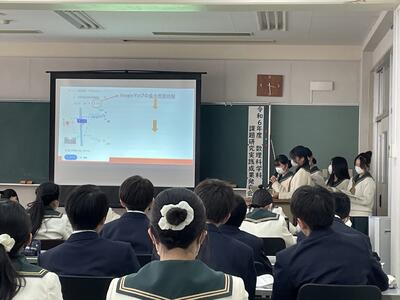

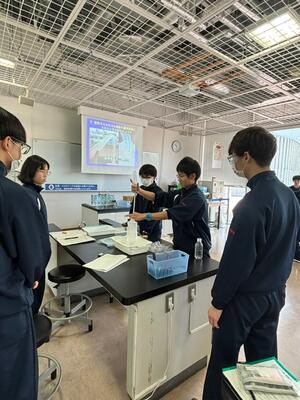

9月18日(木)に、数理科学科2年生が理数探究の授業の中で実施している「課題研究」の中間報告会が行われました。なぜ、そのテーマで研究をしているのか、どのような手法で研究を行っているのか、これまでどのような結果が得られたのか、今後の展望などをパワーポイントを用いて発表をしました。活発に質問も出され、お互いとてもいい刺激になったと思います。1月29日の課題研究発表会が楽しみです。

令和7年度 課題研究テーマ

1班 凍らせたスポーツドリンクをずっと同じ味で飲む方法

2班 漂白剤による色素の変化

3班 人間が感じられる味の薄さの限界はどれくらいか

4班 領域展開!!~机上のスペースを広げる工夫~

5班 強くて丈夫な泥だんごを作るためには

6班 ポーカーの必勝法

7班 コラッツ予想

*写真は、中間報告会の様子と、通常の研究の様子です。

令和7年5月8日、数理科学科2年生は「理数探究」の一環で校外研修Ⅱとして福島大学を訪問しました。初めに、アドミッションセンター副センター長の新藤洋一先生から、大学の概要についての話を聞きました。次に、食農学類准教授の髙田大輔先生から、模擬授業として「果樹園芸学」に関する講義を受けました。専門的な内容をわかりやすく話してくださり、大学で専門的な講義を受講するという貴重な体験ができ、興味を持った生徒も多くいました。その後、研究棟を案内していただき、学部特有の設備や研究室を見学させていただきました。最後に、キャンパスを散策し、貴重な体験のできた日となりました。

令和7年4月24日(木)、数理科学科2年生36名が須賀川市内の「ムシテックワールド」で校外研修を行いました。午前中は、液体窒素と燃料電池に関する実験を行いました。約‐200℃の世界を堪能したり」、自分たちで作る燃料電池でエネルギーについて考えたりと、通常の授業とはまた違う体験ができました。午後は、7つの班に分かれて「たまごを守ろう」というプログラムに挑みました。厚紙で卵を保護しながら、高さ10mから卵を落としても割れないようにできるかという挑戦です。各班で様々なアイデアをだしあいながら、限られた時間と材料を用いて2回挑戦しました。結果は、なんと、2回ともたまごが割れなかった班が複数出るという、素晴らしい結果が出て、所員の方々も驚いてほめてくださいました!

令和6年5月30日(木)、数理科学科1年生36名は三春町の「コミュタン福島」にて校外研修を行いました。

① 館内の展示物の説明と見学

福島の復興の状況や放射線の性質・特徴について学びました。

② 環境創造シアターの視聴

国内でも珍しい全球型シアターにおいて、福島の環境や未来についての番組を視聴しました。

③ 体験研修

「霧箱で放射線の性質を確認しよう」のテーマのもと、「霧箱」の中を通る放射線の進んだ跡を観察したり、放射線の半減期についての理解を深めたりすることができました。

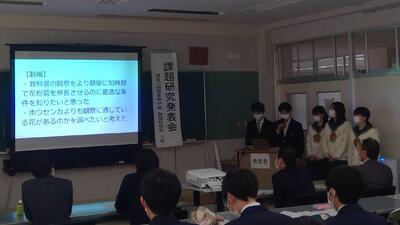

令和6年5月9日(木)、数理科学科3年生による課題研究実践成果発表会が行われました。昨年度に発表したものを改善し、1年生へ向けての貴重なアドバイスが盛り込まれていました。1年生にとっては、2年次に行う「課題研究」の進め方やプレゼンテーションの方法、論文のまとめ方などを知るよい機会となりました。

また、今回は市内の中学校や県南地区の高校の先生方にも参加頂きました。ありがとうございました。

【課題研究 各班の研究テーマ】

第1班 「花粉管の伸長」

第2班 「おばあちゃんの豆知識」

第3班 「中性電解液を用いた燃料電池の可能性」

第4班 「S・Phoneの開発」

第5班 「大仏西日本世界遺産の旅」

3年生の皆さん、おつかれさまでした。

令和6年5月9日(木)の午後、数理科学科2年生は「理数探究」の一環で校外研修Ⅱとして福島大学を訪問しました。

初めに、アドミッションセンターの職員の方から大学の概要についての説明を聞きました。

次に「模擬講義」として、食農学類 准教授 高田大輔先生の「果樹園芸学」に関する講義を受けました。高校の授業とは違い、より専門的な内容に興味を持った生徒も多かったようです。

最後に、「研究棟の見学」を行いました。学部特有の設備や研究室を見ることができました。時間の都合により、学内の散策は短時間での実施となってしまいました。7月に予定されているオープンキャンパスにぜひ参加してみましょう。

令和6年4月25日(木)、数理科学科2年生31名が市内の「ムシテックワールド」で校外研修を行いました。午前中は、液体窒素と燃料電池に関する実験を行いました。午後は6つの班に分かれ、「タマゴを守ろう」というプログラムに挑戦しました。おのおのが意見を出し合い、様々なタイプの装置を作り上げることができました。はたしてタマゴは守られたのでしょうか?

【液体窒素実験】

【燃料電池実験】

【タマゴ落下実験】

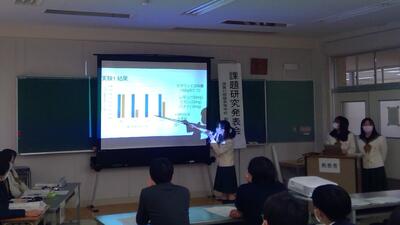

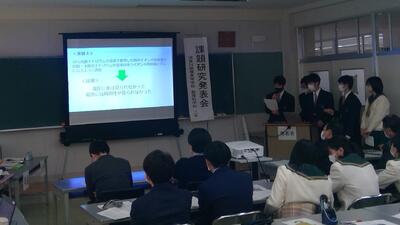

令和6年2月1日(木)、数理科学科2年生が約1年間かけて取り組んできた課題研究の発表会が行われました。課題研究では理科と数学の分野で日常の中で興味を持ったテーマについて研究をしてきました。

【令和5年度 課題研究テーマ一覧】

1班(生物) 花粉管の伸長

2班(化学) おばあちゃんの豆知識 ~果物で塩素除去~

3班(化学) 中性電解液を用いた燃料電池の可能性

4班(物理) S・Phoneの開発 ~糸電話の可能性を信じて~

5班(数学) 大仏 西日本世界遺産の旅~P対NP問題との関連性~

班の発表終了ごとに設けられている『質疑応答』の時間では、他の班員(2年生)だけでなく、聴講していた1年生や本校の先生方からの質問も多くあり、非常に活発な活動となりました。

そして最後には、今年度も 指導助言としてお招きしました 国立大学法人福島大学 共生システム理工学類 中川和重 准教授、同福島大学 食農学類 渡部潤 准教授 より指導助言をいただきました。

福島大学の中川先生からは、「発表までの準備は大変だっただろう。短い、限られた発表時間で学生が頑張っていたのはすばらしい。昨年と比べて、研究内容ががらっと変わっていて驚いた。数学の立場からすると100万ドル懸賞問題(P対NP問題)に学生から取り組んでいる様子は聞いていて楽しかった。高校生ならではの発想を忘れないでほしい。そして、『動機を説明し、やりたいことを進める、その結果自分の問題がどのくらい解決できたか』も考えられるとよりよくなるだろう。」と評価・アドバイスをいただきました。

福島大学の中川先生からは、「発表までの準備は大変だっただろう。短い、限られた発表時間で学生が頑張っていたのはすばらしい。昨年と比べて、研究内容ががらっと変わっていて驚いた。数学の立場からすると100万ドル懸賞問題(P対NP問題)に学生から取り組んでいる様子は聞いていて楽しかった。高校生ならではの発想を忘れないでほしい。そして、『動機を説明し、やりたいことを進める、その結果自分の問題がどのくらい解決できたか』も考えられるとよりよくなるだろう。」と評価・アドバイスをいただきました。

また、渡部先生からは「全体的にすばらしい発表でした。身近で観察していることが最新の科学とつながっていることを実感して欲しい。例えば、花粉管の研究について発表にあったが、現在では、花粉管の伸びは卵細胞に誘引する物質があることがわかったり、逆に花粉管が誘引物質をどのように検知しているというわかったりしている。このように身近に見ている現象は最新の科学とつながっていることから、見ている現象の奥深さを感じて欲しい。また、仮説の立て方については、『ある』ことを証明することは一つの例を見つければよいが『ない』ことを証明することは非常に難しい。特に生物の分野では『~がない』という仮説を証明することはあまりない。『~がある』と仮説をたてて研究していく。ということも今後考慮するといいだろう。」等の評価・アドバイスをいただきました。

また、渡部先生からは「全体的にすばらしい発表でした。身近で観察していることが最新の科学とつながっていることを実感して欲しい。例えば、花粉管の研究について発表にあったが、現在では、花粉管の伸びは卵細胞に誘引する物質があることがわかったり、逆に花粉管が誘引物質をどのように検知しているというわかったりしている。このように身近に見ている現象は最新の科学とつながっていることから、見ている現象の奥深さを感じて欲しい。また、仮説の立て方については、『ある』ことを証明することは一つの例を見つければよいが『ない』ことを証明することは非常に難しい。特に生物の分野では『~がない』という仮説を証明することはあまりない。『~がある』と仮説をたてて研究していく。ということも今後考慮するといいだろう。」等の評価・アドバイスをいただきました。

学校長からは「このような、『研究に対する計画力・実践力・報告書の作成する力』だけでなく『プレゼンテーションの能力』、『質問に対する応答力』、『新しいことへの創造性』を身につけたと実感できるすばらしい会でした。今後この経験を活かし、進路実現だけでなくその後の人生においても活かしていけるような価値のあるものと感じました。」と講評いただきました。

発表した生徒からは「本当に大変だったけど、やって良かった。」「最後の方になってやっと面白くなってきたが、やり切れなかった(実験の時間が足りなかった)のが残念」「うまく発表できなかった」などの感想や、聴講した1年生からは「発表の仕方がわかりやすくすばらしいものだった」「面白い発表ばかりだが、来年は自分たちが実践するが不安になった」「もっと質問したかった」などの感想がありました。

発表の様子

1班 2班

3班 4班

5班

最優秀班 2班 優秀班 5班 となりました。

1年数理科学科では、2年次の「課題研究」に向け、1年間かけて様々なテーマについて調べ学習やテーマ研究などを行っています。今回はその第2弾です。

令和6年1月18日(木)に大会議室で「課題グループ探究発表会」を行いました。

グループ探究の課題は下の通りです。与えられた課題のどれか1つについて『課題探究するためのモデル』を必ず作製しければなりません。10月から各班に分かれ、そのモデルを作製し様々な調査や実験をしました。

そして、それぞれの『課題』をより深く探究し、その結果や活動内容を「報告書」にまとめ、校長先生、教頭先生、理科の先生方を前にスライドを活用し発表しました。

探究課題

課題A 『飛行する種』 ・・・2,6班が担当

課題B 『水面のアメンボ』 ・・・1,5班が担当

課題C 『スマホフォルダー』 ・・・3,4班が担当

報告書やスライドの作成は大変でしたが、皆工夫を凝らし発表することができました。また、生徒同士で発表後には様々な意見の交換を行っているようで大変有意義なものとなりました。

このうち1つの班はクラスの代表として来週行われます「第1学年 総合探究活動発表会」で再度発表することになりました。

活動、発表の様子

1年数理科学科では、2年次の「課題研究」に向け、1年間かけて様々なテーマについて調べ学習やテーマ研究などを行っています。

令和5年10月12日(木)に1年6組の教室で「個人探究 グループ発表会」を行いました。個人探究のテーマは『身の回りのノーベル賞』についてです。科学技術がわたしたちの生活にどのように役立っているのか、物理学、化学、生理学・医学の各分野でノーベル賞を受賞した研究に注目して、5月から個人でそれぞれで探究活動を行い、まとめてきました。また、調べたことは「報告書」にまとめ、同じ分野をグループとした班でそれぞれ発表会を行っています。

今回はその班の中から代表して一人の発表をグループで再度まとめ、発表しました。

発表テーマ以下の通りです。

1班(医学・生理学賞) 「A,B,O式の血液型の発見」 1930年受賞

2班(医学・生理学賞) 「がんの免疫療法の開発」 2018年受賞

3班(化学賞) 「電気を通すプラスチック、ポリアセチレンの発見」 2000年受賞

4班(化学賞) 「ゲノム編集技術」 2020年受賞

5班(物理学賞) 「放射線の研究」 1903年受賞

6班(物理学賞) 「宇宙マイクロ波背景放射の発見」 1978年受賞

校長先生や教頭先生、その他の先生方が発表をご覧になりました。発表の仕方や時間配分、スライドの作り方はまだまだ改善の余地があるものばかりでしたが、発表の工夫の必要性も感じたことと思います。

発表の様子

次の探究活動は、「グループ探究」です。グループごとに1つのテーマについてモデルを作製しより良いモデルがを目指し、実験しデータを収集ていく探究活動です。1月の発表にむけ、作製、データの収集をおこなっていきます。